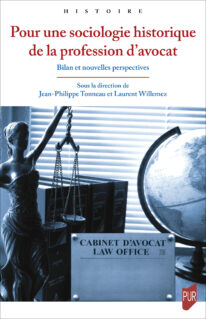

Jean-Philippe Tonneau est l’auteur d’une thèse (à paraître) sur le SAF et co-directeur de Pour une sociologie historique de la profession d’avocat aux éditions Presses universitaires de Rennes.

SAF : Quel est l’objectif principal de cet ouvrage collectif sur la profession d’avocat.e ?

SAF : Quel est l’objectif principal de cet ouvrage collectif sur la profession d’avocat.e ?

JPT : Avec Laurent Willemez nous avons constaté un paradoxe. Les avocat.es constituent une profession extrêmement visible, iels jouent un rôle central dans la société française, pour autant leur succès social n’est pas accompagné d’un intérêt réel dans les sciences sociales françaises. Il n’y a pas eu de livre sur la profession dans son ensemble depuis 30 ans. Le livre tente donc de faire le bilan des travaux français sur la profession et de proposer des perspectives ouvrant sur de nouvelles recherches. Nous avons réuni des chercheurs dont les contributions questionnent l’articulation entre l’activité judiciaire et l’engagement selon diverses configurations historiques et les transformations contemporaines de la profession. Jean Danet, dans la postface, propose de nombreuses perspectives de recherche.

SAF : Quel débat cet ouvrage pourrait-il susciter au sein de la profession d’avocat.e ?

JPT : Plusieurs débats peuvent être ouverts, comme l’articulation entre l’activité professionnelle et l’engagement, les questions sur les transformations contemporaines de la profession. Par exemple sur la présence d’un barreau des particuliers et d’un barreau d’affaires, ou encore sur le poids Paris-province notamment dans les instances représentatives de la profession.

SAF : Comment la figure de l’avocat.e militant.e a -t- elle évolué au fil des décennies ?

JPT : La figure de l’avocat.e militant.e ne se réduit pas à l’avocat.e du SAF, même si dans cette figure iel est central.e et incontournable. Pour ne parler que de la figure de l’avocat.e du SAF, je distingue trois générations : celle, dans les années 1970, des fondateur.trices communistes et des avocat.es d’extrême-gauche ; celle, dans les années 1980, de militant.es issu.es de la branche associative ; et celle, dans les années 1990/2000, qui accède à la profession après la réforme. La stylisation de ces trois générations et l’intérêt porté à leur pratique professionnelle révèlent la diversité des conceptions politiques de la profession revendiquées par les membres du SAF et la pluralité des façons de se penser et d’être un.e avocat.e militant.e.

SAF : Penses-tu que le SAF joue encore, aujourd’hui, un rôle central dans la défense des droits sociaux et des libertés publiques ?

JPT : Indéniablement, la consultation des archives du SAF révèle que ses membres ont toujours joué un rôle dans la défense des droits sociaux et des libertés publiques. C’est aujourd’hui encore le cas. Les membres du SAF sont reconnu.es pour être des travailleur.es, comme il est dit dans les instances représentatives. Iels sont bien souvent membres des commissions relatives à l’accès au droit, aux libertés publiques, etc. Toutefois, s’ils jouent un rôle important le risque est grand qu’ils soient appelés pour assurer « les bonnes œuvres du barreau ».

SAF : Dans le contexte politique actuel, comment vois-tu le positionnement du SAF ?

JPT : Sans émettre un avis, j’ai trois observations. La première est que j’ai été interpellé, lors de l’élection présidentielle de 2012, d’une consigne de vote, comme s’il y avait un retour de l’histoire alors que le syndicat avait rompu avec cette pratique. La deuxième est que les journées relatives à l’engagement ou à l’histoire du SAF sont très importantes pour les jeunes avocat.es tout juste adhérent.es. La troisième est qu’on retrouve au SAF certains débats politiques qui traversent la société (ce qui renvoie aux manières d’être et de se penser avocat.e militant.e qui sont inévitablement plurielles).