Le droit de la nationalité une logique racialiste héritée de l'époque coloniale à l’ombre grandissante de la menace identitaire

Qui est français·e ? La question est éminemment politique dès lors que la nationalité constitue le lien d’appartenance d’une personne à un État.

Elle est aussi juridique, donnant lieu à un contentieux technique, discret, profondément marqué par l’histoire coloniale et dont les Français·es racisé·es sont les principales victimes.

Dans les débats sur la scène politique et médiatique, le droit du sol, pourtant source première d’attribution de la nationalité française, est une cible récurrente, les descendant·es des ancien·nes colonisé·es étant visé·es sans détour. De ce point de vue, on peut dire que la conception ethnique de la nation promue par la droite extrême est aujourd’hui en route, de manière décomplexée, sous couvert d’assimilation culturelle supposée défaillante.

On en trouve la traduction législative depuis la réforme de 1993 supprimant le double droit du sol pour les enfants des ancien·nes colonisé·es, né·es en France après le 1er janvier 1994, ou encore l’acquisition automatique de la nationalité française à la majorité pour celles et ceux né·es en France – certes en partie rétablie, mais toujours en débat – jusqu’à sa remise en cause à Mayotte par la loi de 2018 durcie par la loi du 7 mai 2025, en attendant sa généralisation sur tout le territoire français, quand les dernières digues auront sauté.

De façon beaucoup plus discrète, mais tout aussi marquée par une logique racialiste, la règle de la transmission de la nationalité par la filiation, autrement dit par le droit du sang, est mise en échec, autant que possible, dans le cadre du contentieux de la nationalité concernant pour l’essentiel les descendant·es des ancien·nes colonisé·es.

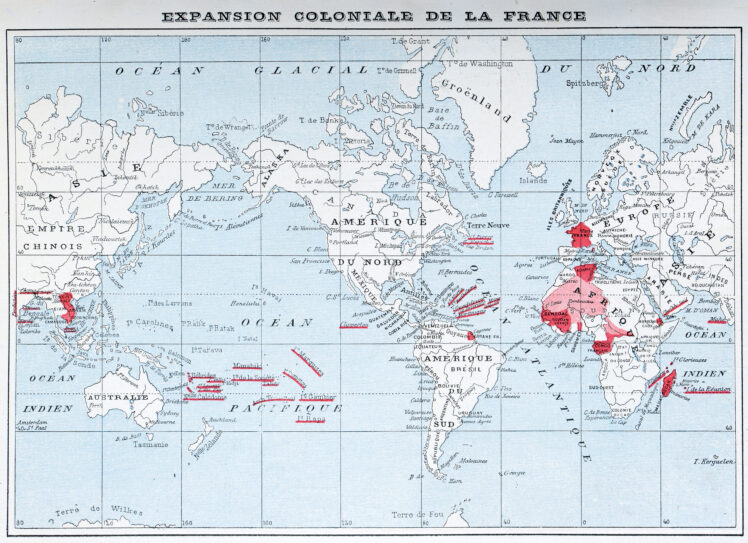

On tend à ignorer ce fait : à l’époque coloniale, la nationalité française, qui se distinguait de la citoyenneté, a été attribuée d’office aux indigènes originaires des territoires colonisés selon un régime similaire à celui applicable en Métropole. Ainsi tous les indigènes étaient français·es tandis que la citoyenneté n’était réservée qu’à quelques un·es.

À l’Indépendance, la nationalité française a pu être conservée par les « indigènes » français·es, sous réserve d’opter pour celle-ci, option prévue par la loi qui devait être exercée dans un délai assez bref. Peu de documentations, études ou débats existent autour des ancien·nes colonisé·es qui ont opté pour la nationalité française.

Encore plus méconnue est le maintien automatique dans la nationalité française de certaines catégories de populations, parmi les ancien·nes colonisé·es. Les « originaires » du territoire français, comprendre les « blanc·hes » et les métis·ses, sont en principe resté·es français·es après les Indépendances des anciennes colonies françaises d’Afrique, critère ethnique assumé ouvertement dans la loi, applicable aujourd’hui encore.

En Algérie, selon les accords d’Evian de 1962, le maintien d’office dans la nationalité française a été réservé aux rares « indigènes » élu·es à la citoyenneté française durant l’époque coloniale.

Enfin les ressortissant·es des anciennes colonies n’ayant pas été « saisi·es » par le traité ou la loi réglant le sort de la nationalité des ressortissant·es des anciennes colonies ou étant domicilié·es en France métropolitaine ont automatiquement la nationalité française.

Afin de cantonner l’attribution de la nationalité française, avec désormais tous les droits s’attachant à la citoyenneté, à ce petit contingent d’ancien·es « indigènes », une stratégie d’éviction de leur descendance s’est développée devant les tribunaux.

Le parquet, bras armé du ministère de la Justice qui pilote de fait et avec la complicité du législateur ce contentieux, auquel le juge judiciaire prend une large part, met en œuvre une politique inavouée de retrait de la nationalité à des personnes racisées dans leur écrasante majorité, pourtant exemptes de toutes accusations de fraude. Comment est-ce possible ?

Un des procédés a consisté à faire perdre toute valeur aux certificats de nationalité française, pourtant érigés en seule preuve légale de la nationalité. La génération née pendant la période coloniale et qui a pris la précaution de se faire délivrer de tels certificats après les Indépendances et ainsi garantir leur droit à la nationalité, a aujourd’hui « la surprise » de découvrir que ce document n’a aucun poids. Subrepticement, hors tout débat citoyen, la Cour de Cassation a entériné une jurisprudence considérant le certificat de nationalité transparent pour la descendance. Les enfants des ancien·nes colonisé·es, né·es après les Indépendances, se voient donc astreint·es à démontrer comment et à quel titre il·elles sont français·es, en reconstituant leur généalogie parfois sur quatre ou cinq générations et/ou devant produire des documents vieux de plus de 50 ans comme les certificats de travail de leurs ancêtres prouvant leur domicile en France au moment des indépendances alors même que les entreprises ont disparu.

Avec l’assentiment du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation valide même une action imprescriptible ouverte au Ministère Public en vue de faire juger qu’une personne n’est pas française, en dépit de son certificat de nationalité hors toute faute de sa part. Comment assumer un tel régime dérogatoire de la prescription ? Pourtant, devant les tribunaux, les praticien·es assistent à une augmentation significative des procédures engagées à l’initiative des procureur·es, en vue de retirer une nationalité précédemment reconnue, sans susciter émotion ou indignation particulière.

La « désuétude » en droit de la nationalité, c’est-à-dire la perte pour non-usage, prévue à l’article 30-3 du code civil, a été opportunément mobilisée pour déclarer hors délais les enfants des personnes qui ont conservé automatiquement la nationalité française mais qui auraient négligé de demander leurs papiers français, à l’expiration d’un délai cinquantenaire qui aurait commencé à courir, sans que personne ne le sache, au jour de l’accession à l’Indépendance de leur territoire de naissance. Le Conseil constitutionnel, par une décision du 11 avril 2025, a validé l’interprétation jurisprudentielle de ce texte, en dépit de la critique de nombreux·ses juristes, dénonçant sa rigueur excessive.

L’éviction des Français·es racisé·es est enfin efficacement assurée par la mise en cause systématique et souvent absurde de leurs actes d’état civil en provenance, au premier chef, des pays d’Afrique et du Maghreb. Toute omission, incohérence, erreur matérielle sera impitoyablement exploitée pour leur dénier toute valeur probante. L’heure de naissance est omise ? Le candidat à la nationalité doit démontrer, avec force certificats, extraits de lois, attestations de juristes, qu’elle n’est pas une exigence substantielle. L’acte du trisaïeul a été dressé à Tizi-Ouzou en 1928 et l’orthographe du nom ou du prénom présente quelques divergences avec celle reprise dans les actes d’état civil de sa descendance ? Merci de justifier qu’il s’agit bel et bien de la même personne.

Avec un tel niveau d’exigence et, osons le dire, de mauvaise foi, beaucoup « jettent l’éponge », renonçant à faire valoir leurs droits, oscillant entre tristesse et colère, face à ce découragement institutionnel à voir reconnaître leur nationalité française.

L’aspect technique du contentieux de la nationalité ne doit plus rebuter à l’effort de son appropriation par un large public. L’éviction des Français·es racisé·es, tirant leur droit de la période coloniale, doit cesser d’être l’affaire d’un entre-soi judiciaire.

Elle porte en elle la violence du refoulé colonial français et l’ombre accrue d’une conception identitaire de la Nation, que nous refusons.