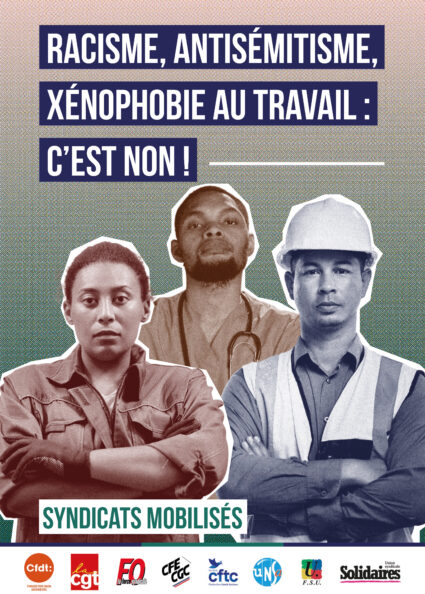

S’il est prohibé par une abondance de règles et reste l’une des causes majeures de discriminations au travail, le racisme est quasiment invisible dans le contentieux. Dans les prétoires, le mot « racisme » est tabou, comme si la réalité risquait d’entacher l’institution judiciaire. Mais ne pas le nommer, c’est mal le combattre.

Au critère de l’appartenance vraie ou supposée à une « prétendue race », on préfère l’aseptisation « origine ». Les juges se contorsionnent (« regrettable », « maladroit », « inapproprié ») pour esquiver le mot honni. Les avocat·es hésitent à l’invoquer. Or les discriminations racistes ne relèvent pas de l’impression ou de la susceptibilité : elles reposent sur des mécanismes d’assignation identitaire qui frappent les salariés non pour ce qu’ils sont mais pour ce qu’ils sont supposés être. Couleur de peau, traits du visage, texture des cheveux, accent, nom, prénom, religion ou quartier deviennent autant de signaux sur lesquels se greffent des stéréotypes. Si ces assignations subjectives sont documentées depuis longtemps, comment les démontrer au juge et obtenir une réparation individuelle non symbolique, mais aussi structurelle ?

Viser les effets structurels des propos racistes

Viser les effets structurels des propos racistes

Malgré un régime probatoire aménagé, les juges tendent à exiger une quasi-intentionnalité et un lien de causalité entre le motif invoqué et les actes dénoncés, souvent sous la forme de propos racistes les motivant explicitement. Difficiles à prouver (témoignages, enregistrements), il faut parfois aller loin pour les faire qualifier justement.

Ainsi la Cour de cassation a dû rappeler qu’un refus d’embauche motivé par l’idée que la direction « ne faisait pas confiance aux maghrébines » constituait bien une discrimination raciale (Soc. 18/01/2012 n°10-16.926, P+B). Dix ans plus tard, elle a dû corriger les juges du fond qui s’émouvaient à peine qu’une salariée soit appelée « la libanaise », surnom établissant une discrimination liée à l’origine (Soc. 20/09/2023 n°22-16.130). Récemment, elle a rappelé que des propos sur la couleur de peau tenus par la hiérarchie lors d’un repas de Noël n’étaient pas de simples maladresses (Soc. 15/05/2024 n°22-16.287, 22-16.287). Autrement dit : il faut souvent contraindre les juges à nommer le racisme.

Ces propos racistes permettent de caractériser, en plus d’une discrimination, un harcèlement discriminatoire, même sans répétition (art. 1 al. 3, loi du 27 mai 2008), source d’un préjudice distinct (Soc. 26/02/2025 n°23-15831). Ainsi, d’un salarié appelé durant vingt ans, non par son prénom à consonance étrangère, mais par un autre choisi par l’employeur (CA Paris 18/02/2025 n°22/04957), ou bien d’un cadre logé, lors d’une mutation, avec les ouvriers « comme lui » d’origine maghrébine (CA Paris 19/02/2025 n°21/08420).

Souvent né de propos et « blagues » vexatoires, le harcèlement discriminatoire s’intensifie après sa dénonciation : représailles sur la carrière et atteinte à la santé, parfois jusqu’à la rupture – alors nulle avec réintégration de droit. Ce manquement à l’obligation de sécurité et de prévention, faute de mesure appropriée de l’employeur·e, révèle les effets psychologiques et structurels de l’environnement hostile, humiliant et offensant créé par le racisme sur une personne, un service ou une entreprise. En amont, il implique d’identifier les risques professionnels générés, y compris sur l’organisation du travail – en repérant d’abord où manquent les personnes avec un prénom ou nom à consonance étrangère. L’action de groupe permet ce recul structurel : il faut l’utiliser.

Contre les préjudices minimisés…

Mais une fois les propos racistes reconnus, l’indemnisation reste dérisoire : les juges du fond se satisfont souvent d’une réparation « au doigt mouillé », comme si les humiliations, le ralentissement de carrière ou les pertes de revenus n’étaient pas chiffrables.

Ainsi les juges qualifient le blocage de carrière d’un cadre bancaire d’origine maghrébine de discriminatoire, mais évaluent arbitrairement le préjudice afférant, malgré des éléments de comparaison précis (CA Paris 16/02/2021 n°18/07045). Ailleurs, les juges admettent le harcèlement discriminatoire mais refusent d’y voir des conséquences concrètes : pas de retard de carrière pour la salariée traitée de « sale pute arabe » par son chef, malgré un dénigrement constant et un écart salarial injustifié (CA Paris 11/02/2025 n°22/02727) ; ni pour une salariée d’origine guyanaise malgré la non-application d’une classification adéquate et des rejets injustifiés de candidatures (CA Paris 18/01/2023 n°20/00586).

En refusant de donner une traduction matérielle au racisme, on le renvoie au rang d’offense morale, mineure et subjective.

…apporter des preuves objectives

Pourtant, le droit offre des instruments puissants pour faire la preuve objective de différences de traitement liées à l’origine. Le salarié victime d’un blocage peut demander la production de données d’évolution promotionnelle, professionnelle et salariale de ses collègues sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a reconnu un droit fondamental à la preuve en matière de discrimination, permettant d’obtenir ces informations en possession de l’employeur·e avant tout procès au fond (sur le critère d’origine : CA Versailles 3/10/2024 n°23/03245).

Inaugurée en matière de recrutement, la preuve par les statistiques est recevable : l’analyse comparative des patronymes figurant dans le registre du personnel peut prouver que des intérimaires aux noms « européens » ont davantage de chances d’accéder au CDI que les autres (Soc. 14/12/2022 n°21-19.628). Pas besoin d’une coûteuse expertise scientifique ni d’établir l’origine des collègues : la Cour de cassation a validé cette méthode empirique dite onomastique, rappelant que le RGPD et la loi Informatique et libertés autorisent cet usage judiciaire de données sensibles. Cette reconnaissance est décisive : elle permet de dépasser le cas isolé pour révéler une mécanique structurelle.

Mettre au jour l’aspect systémique

Les affaires de travailleuses et travailleurs sans papiers en témoignent aussi. En 2019 (17/12, RG F 17/10051), le Conseil de prud’hommes de Paris a reconnu la discrimination raciale systémique subie, dans le BTP, par des ouvriers maliens sans titre de séjour. La décision inédite s’appuyait sur une étude sociologique décrivant le modèle d’exploitation raciste d’autres entreprises du secteur, coutumières de ces abus. Depuis, des juges du fond ont admis que le statut précaire des travailleuses et travailleurs permet à des employeur·es de leur imposer des conditions de travail indignes et dangereuses, constituant une discrimination directe liée à l’origine (CA Riom 9/04/2024 n°21/01160). Enfin, la série des « Chibanis », cheminots marocains discriminés dans leur carrière, a montré combien la dimension structurelle du racisme pouvait être révélée par l’effet de masse (mais via le critère de la nationalité, CA Paris 31/01/2018 n°15/11389).

Sortir le racisme de l’angle mort judiciaire

Ces décisions le prouvent : le racisme au travail n’est pas un accident, mais une mécanique qui mine l’accès à l’emploi, la carrière et la dignité au travail. Les juridictions l’aperçoivent parfois mais peinent à lui donner sa pleine portée. Combattre le racisme en justice suppose de le nommer sans frilosité, d’utiliser les outils existants, de recourir systématiquement aux comparaisons objectives et d’activer l’action de groupe. Et enfin, d’interroger et de lutter contre nos propres biais.

Notes et références

Sources :

Marie Mercat-Bruns Racisme au travail : les nouveaux modes de détection et les outils de prévention , Droit social (2017, p. 361)

Sophie Latraverse, La preuve des discriminations fondées sur l’origine : de l’impensé aux exigences de l’accès au droit, Droit social (2023, p. 558)

Défenseur des droits, rapport Discriminations et origines : l’urgence d’agir (2020)

Défenseur des droits, Rapport annuel d’activités 2024