La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a été dénoncée par de nombreuses organisations de défense des libertés, dont le SAF, comme une menace pour l’État de droit. Quatre ans plus tard, on peut affirmer que le parti du président élu « pour faire barrage » n’a pas seulement fait le lit de l’extrême-droite, il s’y est vautré comme dans une bauge. Quant aux promesses d’intercession pour que les libertés obtiennent un petit logement, elles sont évidemment oubliées.

La loi est construite sur trois volets. Hormis quelques gardes à vue de collégiens, le volet pénal ne semble pas avoir été très appliqué. Il n’en est pas de même des deux autres.

1/ Un nouveau culte public : la neutralité

Corollaire du principe d’égalité devant les services publics, il existe un « devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public » (CE 8 décembre 1948) et lui interdit de manifester ses convictions dans l’exercice de ses fonctions.

La loi du 24 août 2021 a voulu afficher un attachement ferme au respect de cette règle, en instaurant des « référents laïcité » chargés de poursuivre les manquements et en créant un « déféré laïcité » qui permet au préfet de faire suspendre tout acte de nature à « porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ». Cessant d’être instrumentale, la neutralité devient un objectif d’ordre public justifiant une police spéciale, au risque de dévoiements. Quand on sait que la neutralité concerne autant les croyances religieuses que les convictions philosophiques ou politiques, on mesure les dégâts potentiels.

C’est d’autant plus inquiétant que le périmètre de la neutralité semble en expansion. Conçue jusqu’ici comme une obligation incombant aux seuls fonctionnaires, une veine jurisprudentielle contestable tend à l’imposer à toute personne dans certains espaces « sanctuarisés ». C’est le cas des piscines municipales (CE 21 juin 2022) au motif que l’autorisation d’une tenue de bain répondant à certaines exigences religieuses est « trop dérogatoire » pour que le service public y trouve son compte. C’est aussi le cas des stades durant les matchs de la fédération française de football, afin d’empêcher « tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport » (CE 29 juin 2023).

Autre source d’inquiétude, l’inflation des poursuites disciplinaires pour atteintes au devoir de réserve. Le fonctionnaire se voit sommé d’exprimer ses opinions avec mesure même hors de l’exercice des fonctions, voire quand il s’exprime de façon anonyme (CE 27 juin 2018), pourvu que sa qualité d’agent public puisse être connue.

Enfin, certains comportements privés sont réputés déborder de la vie personnelle. Pour la Cour administrative d’appel de Versailles, le port d’une barbe « de type islamique » justifie la résiliation d’un stage. Le Conseil d’État a remis les pendules à l’heure (CE 12 février 2020). Un candidat policier se voit refuser son agrément car il présente sur le front une dermatose due à une pratique assidue de sa religion. La Cour administrative d’appel de Paris annule la décision (CAA Paris 18 octobre 2024), mais juge que le préfet doit examiner si ce signe n’est pas révélateur d’un repli identitaire. Tôt ou tard, tout culte engendre ses inquisiteurs…

Ainsi, au prétexte de lutter contre les menaces, la loi favorise l’émergence d’une religion républicaine dans laquelle la neutralité du fonctionnaire cesse d’être une simple garantie d’égalité envers les administrés, pour devenir un attribut sacré auquel il faut montrer déférence. Cette innovation ne menace pas seulement la liberté d’expression, elle défigure le régime de séparation de 1905. Les organisations cultuelles ne sont plus tenues à l’écart de l’État mais vues comme des concurrentes virtuelles et placées sous étroite surveillance.

2/ L’embrigadement du monde associatif

Dès le lendemain de l’attentat contre Samuel Paty, le ministre de l’Intérieur désignait le monde associatif comme coupable et annonçait des dissolutions. La nouvelle loi a étendu les cas de dissolution de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.

Dès le lendemain de l’attentat contre Samuel Paty, le ministre de l’Intérieur désignait le monde associatif comme coupable et annonçait des dissolutions. La nouvelle loi a étendu les cas de dissolution de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.

Les modifications du 6° sur la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, sont cosmétiques mais, sans attendre l’entrée en vigueur de la loi, le Conseil d’État a approuvé le recours à ce texte lorsqu’une association affirme « sans nuance » que des discriminations sont commises par l’État (CE 24 septembre 2021, n° 449215). La dissolution est également justifiée par les commentaires antisémites et hostiles à d’autres religions « suscités » par l’association en cause sur les réseaux sociaux et non modérés. Cette doctrine a été appliquée à plusieurs reprises depuis (CE 9 novembre 2023, CE 20 février 2025).

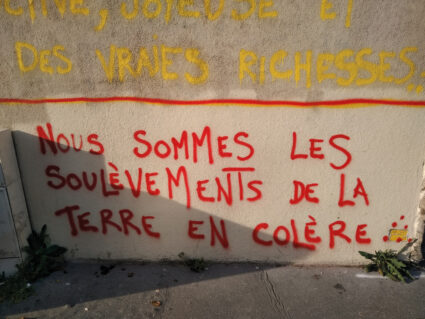

Le 1° de l’article prévoit désormais la dissolution d’associations provoquant « à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens ». Le Conseil d’État s’est prononcé sur ce texte en précisant qu’il faut de véritables actes de provocation à des violences pour justifier la dissolution et que la mesure doit en outre être proportionnée à la menace. En l’occurrence, des publications sur la désobéissance civile appelant à la dégradation de biens entraient dans la prévision du texte mais, au regard du caractère modéré des provocations, la mesure a été jugée disproportionnée (CE 9 novembre 2023).

La loi impose par ailleurs aux associations qui reçoivent des subventions publiques la signature d’un contrat d’engagement républicain qui les oblige à respecter et faire respecter les principes de la République et à s’abstenir de toute atteinte à l’ordre public, à peine de devoir restituer les subventions perçues. Près de 60 % des associations perçoivent des subventions publiques. Avec la nouvelle loi, elles se voient confier une mission nouvelle : veiller au respect l’ordre républicain en prolongeant l’action de la police.

Les craintes de dérives ne relèvent pas du fantasme. En février 2022, sur intervention du préfet, une association de planning familial s’est vu retirer l’autorisation de tenir un stand sur l’égalité femmes-hommes au prétexte d’une affiche représentant six femmes dont une portait un foulard. Heureusement, le Conseil d’État a jugé que l’affiche délivrait un message universaliste sans prosélytisme religieux (CE 10 mars 2022). En 2023, le préfet de la Vienne a voulu faire restituer des subventions publiques reçues par une association de défense de l’environnement, parce qu’elle avait organisé un atelier consacré à la désobéissance civile. Le Tribunal administratif a rejeté la demande du préfet en faisant valoir qu’il n’y avait pas eu d’incitation à des actions violentes de nature à troubler l’ordre public (TA Poitiers 30 novembre 2023).

Ces interventions du juge sont-elles de nature à rassurer ? Malheureusement, elles montrent surtout les pressions qui s’exercent. D’une part, Les préfets ordonnent de cesser de subventionner des associations trop contestataires, par exemple dans le domaine de la protection de l’environnement. D’autre part, on assiste à un chantage au maintien de la subvention en échange d’une modification de certaines activités, voire en échange de la fourniture de la liste des membres. On n’ose imaginer ce que ces instruments deviendraient dans les mains d’un gouvernement d’extrême droite.